তাপস বড়ুয়া : জীবনানন্দকে নিয়ে প্রচুর বই লেখা হয়েছে। অধিকাংশই তার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা; কিছু জীবনী। কেউ কেউ জীবনীভিত্তিক উপন্যাসও লিখেছেন।

এই বইটাকে এসবের কোন ধারাতেই ফেলা যায় না। এ জীবনানন্দকে নতুন করে আবিষ্কারের বই। তার সাথে তারই জাতিস্মর হয়ে ফেলে আসা দিনে ফিরে যাওয়ার বই। সেই দিন, সেই মানুষেরা, সেই সমাজ, সেই রাষ্ট্র আর তার মধ্যে বিপন্ন সেই একজন বিশেষ মানুষ – সবকিছু যেন মূর্ত হয়ে ওঠে পড়া এগোতে এগোতে।

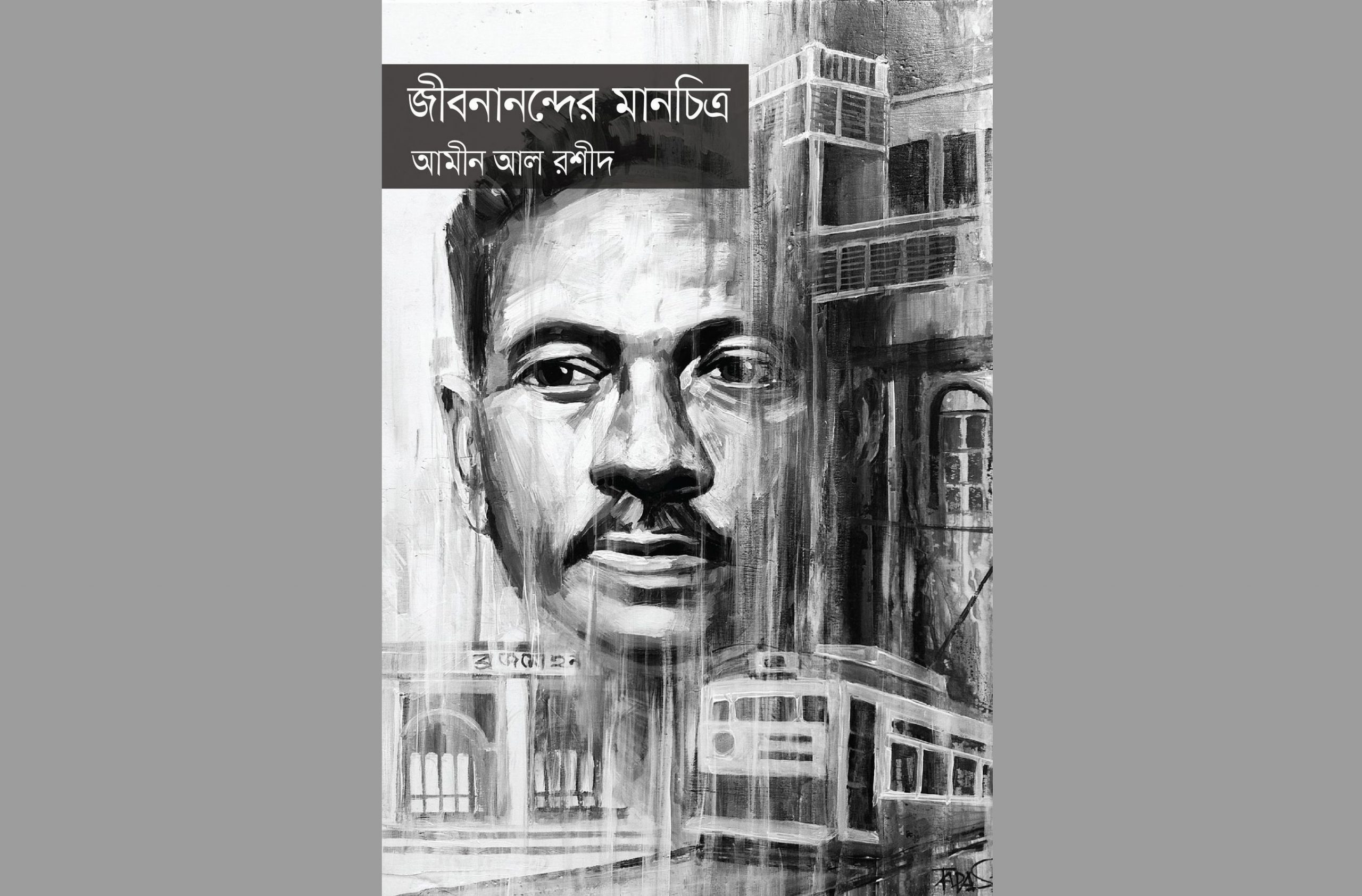

আমীন আল রশীদ পাঠকের জন্য সেই কাজটিই সহজ করে দিয়েছেন একটি সহায়ক গ্রন্থ আমাদের সামনে হাজির করে। নাম ’জীবনানন্দের মানচিত্র’। নামটা হঠাৎ একটা খটকা লাগায়; ’জীবনানন্দের মানচিত্র’ মানেটা কী? সূচিপত্রের পৃষ্ঠায় যাওয়ার আগেই লেখক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। জীবনানন্দের পদচিহ্ন কোথায় কোথায় পড়েছে তার সময়ানুগ তালিকা দিয়েছেন তিনি। শিরোনাম ‘৫৫ বছরের পথহাঁটা’। এখানেই পাঠক বুঝে নেন, তাকে সাথে নিয়ে জীবনানন্দের পদচিহ্ন ধরে হাঁটতে যাচ্ছেন আমীন আল রশীদ।

আমীন আল রশীদ সাংবাদিক মানুষ। বইতে তার সাংবাদিকসুলভ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাতায় পাতায়। প্রচুর তথ্য বইতে। কিন্তু সেই তথ্যের সমাহারকে বাহুল্য বলে মনে হয় না তার বর্ণনার গুনে। অত্যন্ত সাবলীল, ঝরঝরে গদ্য তার। বর্ণনার গুনে পাঠকের মানসপটে একটি চিত্রকল্প সহজেই ধরা দেয়। এই যে প্রায়-বাস্তব জীবনানন্দের সাথে পাঠকের দেখা করিয়ে দেয়া – এ বিশাল কৃতিত্বের কাজ। এর জন্যে লেখকের মুন্সীয়ানার দরকার হয়। লেখক যে দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর পরিশ্রম করে বইটি দাঁড় করিয়েছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করা বইয়ের তালিকা দেখলে। আর পাতায় পাতায় বিভিন্ন লেখাকে, বিভিন্ন মানুষকে উদ্ধৃত করা দেখলে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, জীবনানন্দের পদচিহ্ন যেখানে যেখানে পড়েছে তার সব জায়গাতে লেখক সশশীরে গেছেন। জীবনানন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট যাদেরকে এখন পাওয়া সম্ভব তাদের প্রায়-সবার সাথেই তিনি কথা বলেছেন। এই কাজ তিনি করেছেন ষোলো বছর ধরে। দীর্ঘসময় ধরে নিরলসভাবে সংগ্রহ করা তথ্য এবং সেসবের সাবলীল উপস্থাপন বইটিকে বিশেষ করে তুলেছে। বইতে প্রচুর প্রাসঙ্গিক ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা বাড়তি প্রাপ্তি।

লেখক যে দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর পরিশ্রম করে বইটি দাঁড় করিয়েছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করা বইয়ের তালিকা দেখলে। আর পাতায় পাতায় বিভিন্ন লেখাকে, বিভিন্ন মানুষকে উদ্ধৃত করা দেখলে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, জীবনানন্দের পদচিহ্ন যেখানে যেখানে পড়েছে তার সব জায়গাতে লেখক সশশীরে গেছেন। জীবনানন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট যাদেরকে এখন পাওয়া সম্ভব তাদের প্রায়-সবার সাথেই তিনি কথা বলেছেন। এই কাজ তিনি করেছেন ষোলো বছর ধরে। দীর্ঘসময় ধরে নিরলসভাবে সংগ্রহ করা তথ্য এবং সেসবের সাবলীল উপস্থাপন বইটিকে বিশেষ করে তুলেছে। বইতে প্রচুর প্রাসঙ্গিক ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা বাড়তি প্রাপ্তি।

জীবনানন্দ এক অপার বিস্ময়ের নাম। জীবনানন্দের কাছে এসে অদ্ভুত এক চিত্ররূপময় বিমূর্ততার সামনে দাঁড়িয়ে যান পাঠক। ঘোর লাগে; কিন্তু ঘোর কাটিয়ে ভেতরে ঢোকা সহজ হয় না।

এরকম বিমূর্ত সাহিত্যকর্মকে বোঝার একটা ভালো উপায় হতে পারে যিনি লিখছেন, যখন লিখছেন, যে পরিস্থিতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে লিখছেন, সেসবকে বোঝার চেষ্টা করা। অর্থাৎ, ’টেক্সট’কে বোঝার জন্য ’কনটেক্সট’কে বোঝা। বিএম কলেজে শিক্ষক থাকার সময় জীবনানন্দ নিজেও ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা পড়াতে গিয়ে ছাত্রদেরকে বলেছিলেন, ‘তাহলে আগে জানা দরকার, হু ইজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং হোয়াট ইজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ’।

লেখার অর্থ কে নির্ধারণ করে – লেখক, পাঠক, নাকি লেখা নিজে – এই বিতর্ক বহু পুরোনো। এর সিদ্ধান্ত সহজে হবেও না। কিন্তু লেখকের দৃষ্টিকোনটা বুঝতে হলে তার পরিপার্শ্বিককে বোঝার বিকল্প নেই। বিশেষত জীবনানন্দ দাশের মতো একজন নিভৃতচারী মানুষের বিমূর্ত লেখা যখন বোঝার চেষ্টা করা হয়।

জীবনানন্দের সাহিত্য, বিশেষত কবিতা, নিয়ে যত ব্যাখ্যা আমরা দেখি তার প্রায় সবই পাঠকের দৃষ্টিকোণ (সমালোচকও পাঠকই)। এজন্যে এক বনলতা সেনকে নিয়ে অসংখ্য পরষ্পরবিরোধী ব্যাখা। তার গদ্য বরং কম বিমূর্ত, এবং এই বইয়ে লেখক যেভাবে বলেছেন, গদ্যগুলো তাঁর আত্মজীবনীর টুকরো এক একটা।

রবীন্দ্র-প্রভাবে আচ্ছন্ন সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যে নতুন হাওয়া নিয়ে এসেছিলেন জীবনানন্দ দাশ আর কাজী নজরুল ইসলাম। একজন উচ্চকন্ঠ, আবেগী; আরেকজন স্থিতধী, আত্মনিমগ্ন। নজরুল তার গান দিয়ে, প্রতিবাদী কবিতা দিয়ে পরিচিত হয়ে ওঠেন অল্প সময়েই। জীবনানন্দকে চিনতে, বলা ভালো “ডিসাইফার” করতে, সময় লেগে যায়। কবিতার ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিতে তিনি অনন্য। সময়ের চেয়ে এগিয়ে। এই অনন্যতাকে বুঝতে পেরেছিলেন যে কয়েকজন তরুণ তাদের মধ্যে কৌরবের সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও অন্যান্যরা এবং বুদ্ধদেব বসুর নেতৃত্বে কল্লোল গোষ্ঠী অন্যতম। এই কল্লোল থেকে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো কবিদের। তাকে অনুসরণ করে এই যে পরবর্তীকালে একদল কবি তৈরি হলো যারা বাংলা কবিতার ভাষা স্থায়ীভাবে বদলে দিলো, জীবনানন্দের কাছে বাংলা সাহিত্যের এই ঋণ শোধ হওয়ার নয়।

জীবনীকাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাকে নিয়েই লেখেন তার উপর আলগা মহত্ব আরোপ করার সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। জীবনানন্দকে মাত্রাতিরিক্ত মহিমান্বিত করার সেরকম প্রয়াস এই বইয়ের লেখক করেননি। বরং মানুষ জীবনানন্দ, তার অন্তর্মুখিনতা, তার বিপন্নতা এসবকে একটা কনটেক্সটে ফেলে জীবনানন্দের সাহিত্যের কনটেক্সটকে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেটাই এই বইয়ের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। পেশায় সাংবাদিক এই লেখক এক্ষেত্রে সাংবাদিকসুলভ নির্মোহ মনোভাবের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

বইয়ে কোথাও কোথাও মনে হয়, তিনি অতিরিক্ত মাইনর ডিটেইলসে চলে গেছেন তিনি। ”না দিলেও চলতো” এমন তথ্যও দেয়া হয়েছে। সেগুলো বাদ দিলে অধ্যায়গুলো হয়তো আরো টান টান হতে পারতো। সেটা স্টিমারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপই হোক বা শামসুদ্দিন আবুল কালাম সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনাই হোক। এর দুটো কারণ হতে পারে – এক. বছরের পর বছর ধরে সংগ্রহ করা তথ্যের উপর লেখকের মায়া পড়ে গেছে, প্রাণেধরে বাদ দিতে পারেননি; অথবা দুই. তিনি মনে করেছেন, কোন কোন পাঠক হয়তো ওই তথ্যগুলোতে আগ্রহ বোধ করবেন, খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চাইবেন যেগুলোর আর কোন সম্ভার কোথাও নেই।

অন্যদিকে, জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে ময়ূখের যে বিশেষ সংখ্যাটির কথা লেখক উল্লেখ করেছেন, সেটির আধেয় (কনটেন্ট) সম্পর্কে আরেকটু বিশদে থাকতে পারতো।

বইটিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই তথ্য ও উদ্ধৃতি একাধিকবার একাধিক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এড়িয়ে যেতে পারলে ভালো হতো। যেহেতু জীবনানন্দের পথ ধরে হাঁটা, অধ্যায় বিন্যাস নিয়ে কিছু বলার নেই। তার জীবনের ধারাবাহিকতাকেই লেখক অনুসরণ করেছেন। অধ্যায়ে ভেঙ্গেছেন স্থান ও কালের উপর ভিত্তি করে। আলোচনার গভীরতা ও কেন্দ্রীভবন (কনসেনট্রেশন অর্থে) লক্ষ করার মতো। সেইসাথে রেফারেন্সের সাবলীল ব্যাবহারের প্রসংশা করতেই হয়। পড়তে গিয়ে আলাদা করে মনে হয় না যে এখানে লেখক কাউকে উদৃত করছেন। বরং মনে হয় একজন কথক গল্প বলে চলেছেন। উদ্ধৃতিগুলো গল্পের ডালপালা।

যেহেতু জীবনানন্দের পথ ধরে হাঁটা, অধ্যায় বিন্যাস নিয়ে কিছু বলার নেই। তার জীবনের ধারাবাহিকতাকেই লেখক অনুসরণ করেছেন। অধ্যায়ে ভেঙ্গেছেন স্থান ও কালের উপর ভিত্তি করে। আলোচনার গভীরতা ও কেন্দ্রীভবন (কনসেনট্রেশন অর্থে) লক্ষ করার মতো। সেইসাথে রেফারেন্সের সাবলীল ব্যাবহারের প্রসংশা করতেই হয়। পড়তে গিয়ে আলাদা করে মনে হয় না যে এখানে লেখক কাউকে উদৃত করছেন। বরং মনে হয় একজন কথক গল্প বলে চলেছেন। উদ্ধৃতিগুলো গল্পের ডালপালা।

জীবনানন্দের নায়ক (কারুবাসনা উপন্যাসের) আর আলবেয়ার কামুর নায়ক (দ্য আউটসাইডার উপন্যাসের) যে প্রায় একইরকমভাবে শিরদাঁড়া শক্ত করে ধর্মবিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন সেটা অনেকেরই অজানা। কারণ জীবনানন্দকে আমরা মৃদুভাষী বলেই চিনেছি। মূলত কবি বলেই চিনেছি। তার একটা সার্বিক (হোলিস্টিক) পরিচয় পাওয়াটা এই বই থেকে এক বিশাল প্রাপ্তি।

জীবনানন্দের বিপন্নতা বহুমুখি – সেই অতি-অন্তর্গত অস্তিত্বের সংকট, প্রথা ও বিশ্বাসে সংশয়, লোকজনের মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা অথবা কখনো ভাবসমাধির মতো তন্ময় হয়ে যাওয়া – এর কিছুটা জীবনানন্দ অনুরাগী সকলেই কমবেশি জানেন। কিন্তু অর্থকষ্টে জর্জরিত জীবনানন্দ যে বুদ্ধদেব বসুর অনেক টাকা জমা আছে কিনা এটা অন্যের কাছে জানতে চেয়েছিলেন এই তথ্য অন্য জীবনানন্দকে হাজির করে পাঠকের সামনে। এই জীবনানন্দ শুধু ভাবজগতের মানুষ নন। তার মনের একটা প্রকোষ্ঠে তিনি একজন সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্তের মনও বয়ে বেড়াতেন।

একই বিষয়ে একাধিক মত প্রচলিত থাকলে সবগুলোকে পাঠকের জন্য এক জায়গায় হাজির করা এই বইয়ের অন্যতম শক্তির দিক। বইপত্রের তথ্যকে জীবনানন্দের সাথে সম্পর্কিত মানুষদের মতামতের সাথে ’ক্রসচেক’ করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। যদিও লেখক নতুন করে কোন মত চাপিয়ে দেন না। জীবনানন্দকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন কে – বুদ্ধদেব বসু নাকি সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই আলোচনায় বিষযটি আমরা পরিষ্কার খেয়াল করি। তথ্যের পাশে তথ্য দাঁড় করিয়ে পাঠককে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেন।

জীবনানন্দের ধর্মীয় পরিচয় ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অন্তত চার-পাঁচটি অধ্যায়ে কমবেশি আলোচনা রয়েছে। শেষের দিকে এবিষয়ে একটি আলাদা নিবন্ধও রয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের মূল পার্থক্যের জায়গা হিসেবে মূর্তিপূজা না করার কথা চার-পাঁচ জায়গায় উল্লেখ করা হলেও ব্রাক্ষ্মধর্মের সাথে হিন্দুধর্মের মূল মিলের জায়গাটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি একবারও। আর সেটা হচ্ছে, ব্রাক্ষ্মধর্ম গড়ে ওঠে হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ আর উপনিষদের উপরে ভিত্তি করে। ঋগ্বেদের নিরাকার পরমব্রক্ষ্মই (একেশ্বর) ব্রাক্ষ্মদের উপাস্য (ব্রক্ষ্ম-র উপাসনাকারী বলেই নিজেদেরকে ব্রাক্ষ্ম বলে পরিচয় দিতেন তারা)। এজন্যে রবীন্দ্রনাথ ব্রাক্ষ্ম হওয়া সত্বেও তিনি নোবেল পাওয়ার পর নিউইয়র্ক টাইমসের শিরোনাম ছিলো “NOBEL PRIZE GIVEN TO A HINDU POET” (একজন হিন্দু কবিকে নোবেল পুরষ্কার দেয়া হয়েছে)। জীবনানন্দের বাবা সকালে উপনিষদের শ্লোক উচ্চারণ করতেন একথা অবশ্য এই বইতে উল্লেখ আছে। দ্বিজাতিতত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ কেনো জীবনানন্দকে পূর্ববঙ্গ ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করে সেটা বোঝার জন্যে এই প্রেক্ষিতটা বলা যেতো। তাছাড়া প্রচলিত আচার ও বিশ্বাস নিয়ে তাঁর সংশয় ও দোলাচলের এটাও একটা কারণ হতে পারে।

বইটার মূল অংশ, অর্থাৎ জীবনানন্দের সাথে পথহাঁটা, শেষ হয়েছে ১৯৯ পৃষ্ঠায় এসে। এর পরে যে অংশটা রয়েছে সেটাকে সংযোজনী বলা যেতে পারে। এখানে লেখক জীবনানন্দ সম্পর্কে কতকগুলো প্রচলিত আলোচনা ও বিতর্ককে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু রেফারেন্সের অত্যন্ত সাবলীল ব্যবহার লেখাগুলোকে নিবন্ধের কাতারে না রেখে গল্পবলার কাতারে নিয়ে এসেছে আলোচনার গভীরতায় কোনো ছাড় না দিয়েই। সুতরাং বইয়ের মূল উপজীব্যের সাথে সেটাকে বেমানান মনে হয় না। যদিও বইতে সেটা আলাদা সেকশন হিসেবে দেখালে বোধহয় ভালো হতো।

জন্মস্থান বরিশালের বাড়ি থেকে মৃত্যুর স্থান কলকাতার হাসপাতাল – সবজায়গায় লেখক খুঁজে বেড়িয়েছেন জীবনানন্দের স্মৃতি। কোথায় কিভাবে তাঁর স্মৃতি রক্ষা করা হয়েছে আর কোথায় হয়নি এ বিষয়ে এতো বেশি তথ্য এই বইয়ে আছে যে সেগুলো এক জায়গায় করলে একটি চমৎকার নিবন্ধ হতে পারে। এই বই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমরা কে কোথায় জীবনানন্দের স্মৃতিকে কতোটা গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করছি।

বিভিন্ন জায়গায় কবির স্মৃতি যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা নিয়ে লেখকের খেদ দেখা যায় বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে। লেখক বোধহয় নিশ্চিত হতে পারেন, এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি নিজে সেই খাদ কিছুটা হলেও পূরণ করেছেন।

জীবনানন্দ গবেষণায়, সেটা তার সাহিত্য নিয়ে হোক বা তার জীবন নিয়ে হোক, এই বই এক মূল্যবান সংযোজন। জীবনানন্দকে নিয়ে পরবর্তী যেকোনো আলোচনায়, গবেষণায় ‘জীবনানন্দের মানচিত্র’ বইটি একটি অনিবার্য আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে এ আশা করাই যায়।

বইটির প্রচ্ছদ করেছেন তাপস কর্মকার। প্রকাশক ঐতিহ্য। ক্রাউন সাইজের ২৩৬ পৃষ্ঠার হার্ডকাভার বইটির দাম ৫৯০ টাকা।

তাপস বড়ুয়া