শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হওয়া পাশ্চাত্য দুনিয়ার বৈশ্বিক প্রভাব কেবল প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে হয়নি। বরং এর পেছনে ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং উদ্ভাবনে কৌশলগত বিনিয়োগ। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজে রূপান্তরের পেছনে ছিল কিছু বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার-যেমন : স্টিম ইঞ্জিন, যন্ত্রচালিত উৎপাদনব্যবস্থা এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি। এসব উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি পাশ্চাত্য দুনিয়ার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব এবং বৈশ্বিক প্রভাবও সুদৃঢ় করেছে।

এই অগ্রগতির কেন্দ্রে ছিল মৌলিক গবেষণার প্রতি একনিষ্ঠ ও নিরলস অনুসন্ধান। এই প্রয়াসে অনেক সময় হয়তো তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক লাভ ছিল না। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম বোঝার প্রতি কৌতুহল এবং আকাঙ্ক্ষায় তারা এই অনুসন্ধান চালিয়েছে। ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এবং আমেরিকার গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে ওঠে আবিষ্কারের কেন্দ্র। এই গবেষণাধর্মী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই গড়ে ওঠে এমন সব উদ্ভাবন, যা বিশ্বকে পুরোপুরি বদলে দেয়। যেমন অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসাবিজ্ঞানকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, রাডার ও পরমাণু জ্বালানি বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য পালটে দিয়েছে। এছাড়া ছিল আরও অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন, যা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আজকের দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ক্ষেত্র। যেসব দেশ এআইয়ে এগিয়ে যাবে, তারাই ভবিষ্যতের অর্থনীতি, সামরিক শক্তি ও সামাজিক কাঠামোর আকার নির্ধারণ করে দেবে। শিল্পখাতকে রূপান্তরিত করা, জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করা, এবং জটিল বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলায় এআইয়ের সম্ভাবনা অভাবনীয়। তবে মৌলিক গবেষণায় সাহসী ও ধারাবাহিক বিনিয়োগ না করলে কোনো দেশ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার আশা করতে পারে না। বার্তাটি অত্যন্ত স্পষ্ট : উদ্ভাবন শুরু হয় জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধান দিয়ে। ভবিষ্যতের নেতৃত্ব পেতে হলে, বাংলাদেশকে বর্তমান বিজ্ঞানেই বিনিয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ শিক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করলেও, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য এখনো পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট, সমন্বিত কিংবা পর্যাপ্ত অর্থায়নসম্পন্ন কোনো কৌশল তৈরি করতে পারেনি। অকার্যকর রাজনীতি, বিশেষ করে সরকারি ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্থায়ী সামাজিক অনৈক্য ও বিভক্তি কেবল উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলোকেই ব্যাহত করেনি, বরং শিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর অগ্রগতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

উচ্চমানের শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থতা, বিশেষত এসটিইএম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) খাতে, বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুতর সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংকটকে আরও তীব্র করেছে রাজনীতিকরণ ও সহিংসতায় পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ। এর ফলে উন্নত সুযোগের খোঁজে দেশের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ও গবেষক বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। ফলে ক্রমাগত ‘ব্রেইন ড্রেইন’ বা মেধা পাচার বাড়ছে।

তবে এই সব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল প্রশাসন ও জনসেবায় প্রযুক্তির সম্পৃক্ততা ঘটানো। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কয়েক লাখ মানুষকে ডিজিটাল দক্ষতায় প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এটা দেশে এক প্রযুক্তি-সচেতন কর্মশক্তি গড়তে সহায়তা করেছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) মতো প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে শাবিপ্রবির একটি দল নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হয়, যা এ খাতের জন্য এক গৌরবজনক সাফল্য। পরিবেশবান্ধব জ্বালানিতে, ২০০ মেগাওয়াট তিস্তা সোলার পার্ক এবং দেশের প্রথম বাণিজ্যিক বায়ুশক্তি কেন্দ্র প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ টেকসই সমাধানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কিন্তু, এই উদ্যোগগুলো এখনো জাতীয় চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত সীমিত। বাংলাদেশের প্রকৃত সম্ভাবনা উন্মোচনের জন্য, মৌলিক গবেষণা ও উদ্ভাবনকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে : গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, সরকারি-বেসরকারি খাতে শক্তিশালী অংশীদারত্ব, এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা।

শুধু তাহলেই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্যসেবা, এবং খাদ্য নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে এবং বৈশ্বিক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে একটি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

সারা বিশ্বের বাংলাদেশিদের সুযোগ দেওয়া

পাশ্চাত্য দুনিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের সামনে তাদের মাতৃভূমি এবং বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবনের মধ্যকার সেতুবন্ধনের একটি অনন্য সুযোগ রয়েছে। বিশ্বমানের শিক্ষা, গবেষণা ও পেশাদার নেটওয়ার্কে তাদের প্রবেশাধিকার থাকায় তারা বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে সহায়তা করার জন্য খুবই ভালো অবস্থানে রয়েছেন। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান, জৈবপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা এখন নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছেন। তাদের সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত মাইলফলক নয়, বরং সীমা অতিক্রম এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের উদাহরণ হতে পারে। এই সফলতার গল্পগুলো পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য প্রেরণা এবং পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে।

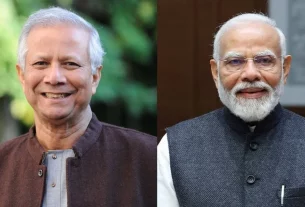

অবশ্য, আধুনিক আকাশচুম্বী বিল্ডিংয়ের জনক ফজলুর রহমান খান এবং মাইক্রোফাইন্যান্সে বিপ্লব ঘটানো নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতো পথপ্রদর্শকরা যথাযথভাবে সম্মানিত হলেও তাদের মতো অনেকের অবদান এখনও আড়ালেই থেকে গেছে। বাংলাদেশের তরুণদের উদ্দীপ্ত করার জন্য তাদের সাফল্য তুলে ধরা খুবই দরকার।

কার্যকরী সুপারিশ

বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্ব অর্থনীতি জ্ঞান ও উদ্ভাবনের দিকে চলতে থাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশি। যুবসমৃদ্ধ জনসংখ্যা, দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতি এবং বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত প্রবাসী সম্প্রদায় থাকার কারণে বাংলাদেশের সফলতার সব উপাদান রয়েছে। কিন্তু তবুও অগ্রগতি হয়েছে সীমিত। দেশ এখনও গবেষণা, উদ্ভাবন কাঠামো এবং প্রযুক্তিগত নেতৃত্বে পিছিয়ে আছে। সাহসী ও সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া, বাংলাদেশ আরও পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক একটি ভবিষ্যৎ গড়তে প্রয়োজন কৌশলগত দর্শন, বিনিয়োগ এবং বাস্তবায়ন। নিচের পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তর করতে সহায়তা করতে পারে :

১. নীতিমালা ও আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা

পুরনো নীতিমালা সংস্কার করে, সরকারি তহবিল বৃদ্ধি করে এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার মাধ্যমে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার। মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করাই উদ্ভাবন উৎসাহিত ও সুরক্ষিত করার মূল চাবিকাঠি।

২. এসটিইএম শিক্ষার প্রসার

যুবসমাজকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতে (এসটিইএম) আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে। স্কলারশিপ, আধুনিক প্রতিষ্ঠান ও মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের জন্য বিনিয়োগ করা প্রয়োজন, যা শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ এবং বিদেশের পেশাজীবীদের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। শৈশব থেকেই এসটিইএমের আগ্রহ সৃষ্টি করা দক্ষ ও সক্ষম কর্মশক্তি গড়ার জন্য অপরিহার্য।

৩. উদ্ভাবনী হাব গঠন

এমন সহযোগিতামূলক স্থান তৈরি করতে হবে যেখানে স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তারা অর্থায়ন, গবেষণা উপকরণ ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পেতে পারবে। এসব হাব কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী ব্রিটিশ বাংলাদেশী শিক্ষাবিদ, লেখক ও প্যারেনটিং কনসালট্যান্ট