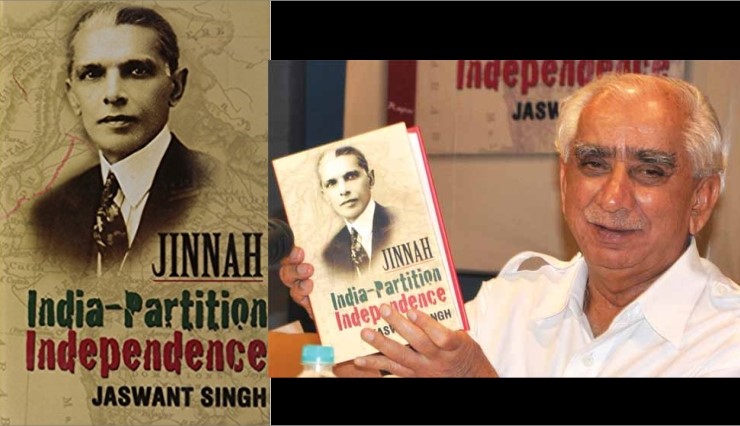

জসওয়ান্ত সিং এর গ্রন্থ ব্যবচ্ছেদ – ৩য় পর্ব

জিন্নাহ’র প্রথম রাজনৈতিক জীবন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় পরিপূর্ণ ছিল এবং এর পক্ষে অনেক দলিলও রয়েছে। জসওয়ান্ত সিং জাতীয়তাবাদী জিন্নাহর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে বলেছেন যে, একবার জিন্নাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ‘কোনো মুসলিম প্রধান এলাকার প্রশাসক হিসেবে যদি একজন হিন্দুকে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে তিনি ভালো ও দক্ষ প্রশাসক হবেন কিনা। এর প্রেক্ষিতে জিন্নাহ’র উত্তর ছিল: ‘যদি এভাবে চিন্তা করা হয়, সেক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতি সবচেয়ে বড় অবিচার করা হবে। আমি বুঝতে পারছি না যে, একজন হিন্দুকে কেন এমন একটি জিলার দায়িত্ব দেওয়া উচিত হবে না, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।’ ভারতকে অখণ্ড রাখার পক্ষে জিন্নাহ’র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি এ ধরনের বহু ছোটখাট দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা মি. সিং তুলে ধরেছেন জিন্নাহ’র বিরুদ্ধে দেশভাগের অভিযোগ খণ্ডন করতে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের জন্য জিন্নাহ’র অবদান ছিল অনুকরণীয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ধ্যান-ধারণা ও উপলব্ধির পরিবর্তন ঘটে। মি. সিং এর রচনায় অখণ্ড ভারতের প্রতি জিন্নাহ’র প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে এবং তিনি লিখেছেন: ‘কংগ্রেস মহলেও জিন্নাহ’র অবস্থান ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।’ রাজনীতির জটিল আলোচনা সূক্ষ্মভাবে পরিচালনার মাধ্যমে এবং কংগ্রেসে বাল গঙ্গাধর তিলকের অমূল্য সমর্থনে উভয় পক্ষের যৌথ পরিকল্পনার সংস্কার করা হয়েছিল। এটি ‘কংগ্রেস-লীগ জয়েন্ট স্কিম অফ রিফর্মস’ অথবা জনপ্রিয়ভাবে ‘লখনউ চুক্তি’ হিসেবে খ্যাত হয়েছিল। এই চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল ‘হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের’ জন্য আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের কারণে, যা ১৯১৬ সালের ১ জানুয়ারি সংখ্যা বোম্বে ক্রনিকল এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সময়েই জিন্নাহ ‘হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

জসওয়ান্ত সিং তাঁর গ্রন্থে জিন্নাহকে ভারতের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং ভারতকে অখণ্ড রাখার জন্য জিন্নাহ’র মহৎ উদ্দেশ্যের পক্ষে বিভিন্ন সূত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, “লন্ডনে গোলটেবিল সম্মেলনে জিন্নাহ’র অবস্থান ছিল অনন্য। গোলটেবিল সম্মেলনে তাঁর ভূমিকার কারণে হিন্দুরা তাঁকে একজন মুসলিম সাম্প্রদায়িক হিসেবে বিবেচনা করে, মুসলমানরা তাঁকে মনে করে ‘হিন্দুপন্থী; দেশীয় রাজন্যরা তাঁকে ‘অতি গণতান্ত্রিক’ বলে ধরে নেয়। অন্যদিকে বৃটিশরা তাঁকে মনে করে একজন চরমপন্থী। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, আবার তিনি যেন কোথাও ছিলেন না। কেউই তাকে চায়নি।”

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, ‘সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে জিন্নাহ যখন তাঁর চৌদ্দ দফা দাবি পুরোপুরি গ্রহণ করার কথা বার বার বলতে থাকেন, তখন জওহরলাল নেহরু এই বলে বিদ্রুপ করেন যে, “আমার অবাক লাগছে যে, চৌদ্দ দফা মেনে নেয়া হবে তা আমার জন্য অধিক ভয়াবহ হবে। আমাকে যদি আমার প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ’র কথা শুনতে হয় এবং কোনো সময়ে চৌদ্দ দফার কোনো একটি অংশ মেনে নিতে বলা হয়, তাহলে আমি দক্ষিণ সাগরের কোনো দ্বীপে গিয়ে অবসর যাপনের কথা বিবেচনা করবো, যেখানে চৌদ্দ দফা নিয়ে কথা বলার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমান বা যথেষ্ট অজ্ঞ লোকের সঙ্গে দেখা হবে, এমন আশা করবো।”

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের দিল্লি অধিবেশনে জিন্নাহ’র উত্থাপিত চৌদ্দ দফা ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক সংস্কার পরিকল্পনার প্রস্তাব। প্রস্তাবগুলোতে স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবি ছিল, ভারতকে ভাগ করার কোনো ইঙ্গিতও ছিল না প্রস্তাবে। প্রস্তাবের মুখ্য দফাগুলো ছিল ভারতে ফেডারেল পদ্ধতির শাসন, যেখানে প্রাদেশিক বিষয়, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ; সকল প্রদেশের একই ধরনের স্বায়ত্তশাসন ও প্রাদেশিক সংহতি সুনিশ্চিত করা; সকল প্রাদেশিক আইনসভা ও অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা নির্দিষ্ট নিয়মে নির্বাচন ও মনোনয়ন; প্রতিটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব না কমিয়ে সংখ্যালঘুদের কার্যকর জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা অথবা সমপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা; সম্প্রদায়গত, গোষ্ঠীগত বা গোত্র ভিত্তিক জনপ্রতিনিধিত্বের বর্তমান ব্যবস্থার অনুরূপ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা, ইত্যাদি।

নেহরু দৃশ্যত এবং দৃশ্যের অন্তরালেও যে জিন্নাহ’র প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন তা ফুটিয়ে তুলতে জসওয়ান্ত সিং কোনো রাখঢাক করেননি। তিনি লিখেছেন: “এটাই প্রথমবার নয় যে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন বোঝার বা দেখার ক্ষেত্রে নেহরু তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। নেহরু তাঁর অনেক বক্তৃতায় বলেছেন যে, ‘সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি ছিল শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেনির লোকদের দ্বারা সৃষ্ট, যারা আইনসভায় কয়েকটি আসন অথবা সরকারি চাকুরি বা মন্ত্রী পদে নিযুক্তির জন্য দরকাষাকষি করতে চেয়েছেন।”

কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার পর জিন্নাহ’র প্রয়োজনীতা যে কতটুকু, সে সম্পর্কে ভারতের সাধারণ মানুষের মাঝেও কোনো সন্দেহ ছিল না। শুধু জসওয়ান্ত সিং নন, ইতিহাসবিদরাও এ ধারণার সঙ্গে একমত ছিলেন যে, স্বাধীন ভারতে জিন্নাহ’র যে প্রয়োজন অনুভূত হবে তা প্রতিহত করাই ছিল কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল এবং তারা জিন্নাহ বিহীন স্বাধীন ভারত নিশ্চিত করতেই ভারত বিভাগ অনিবার্য করে তুলেছিলেন।

হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে জিন্নাহ’র অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন জসওয়ান্ত সিং। তিনি জিন্নাহ’র বহুল ব্যবহৃত একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, যেখানে জিন্নাহ বলেছেন: “আমি নিশ্চিত যে হিন্দু-মুসলিম নির্ভেজাল এবং প্রকৃত ঐক্য ছাড়া ভারতের কোনো আশা নেই, যা অর্জিত হতে পারে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা। এজন্য হৃদয়ের সত্যিকার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কেবল তখনই ভারত সমগ্র বিশ্বে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হবে এবং ভারতের কণ্ঠ যথার্থই কার্যকর হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভারত বিভক্ত থাকবে, ততক্ষণ লন্ডনের কাছ থেকে ভারতের জন্য গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন আশা করা অর্থহীন।”

কংগ্রেস নেতাদের আচরণে এক পর্যায়ে জিন্নাহ যে ক্ষুব্ধ হননি তা নয় এবং জসওয়ান্ত সিং তাঁর গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৯৩৮ সালে আলীগড়ে জিন্নাহ’র এক বক্তৃতার উদ্ধৃতি দেন, যেখানে জিন্নাহ বলেছেন, “আমি গোলটেবিল সম্মেলনে আমার জীবনের বড়ো ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছি। আমি বিপদের মুখ দেখেছি; হিন্দু আবেগ, হিন্দু মন, হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে এমন উপসংহারের দিকে নিয়ে গেছে যে, ঐক্যের আর কোনো আশা নেই। আমি আমার দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত হতাশা অনুভব করেছি। এটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক একটি অবস্থা। মুসলমানরা যেন ‘নো-ম্যানস ল্যান্ডে’ আটকে আছে; হয় তারা বিৃটিশ সরকারের হাতের পুতুল অথবা কংগ্রেস শিবিরের অনুসারীদের তল্পীবাহক।

যখনই মুসলমানদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তখনই একদিকে তোষামোদকারী ও পুতুলেরা এবং অন্যদিকে কংগ্রেস শিবিরের বিশ্বাসঘাতকরা সেই প্রচেষ্টাকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। আমি অনুভব করতে শুরু করেছি যে, আমার পক্ষে ভারতকে সাহায্য করা সম্ভব নয়, হিন্দুদের মানসিকতার পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়। এছাড়া আমার পক্ষে মুসলমানদের বোঝানোও সম্ভব নয় যে, তারা কতটা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে আছেন। আমি এতটাই হতাশ এবং এতটাই বিষন্ন বোধ করছি যে, আমি লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ব্যাপারটি এমন নয় যে, আমি ভারতকে ভালবাসিনি, কিন্তু আমি চরম অসহায়ত্ব অনুভব করছি।” (চলবে)

* আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু উপদেষ্টা সম্পাদক- উইকলি বাংলাদেশ, নিউ ইয়র্ক। সাবেক সম্পাদক- মাসিক নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট