(পূর্ব প্রকাশের পর)

চার

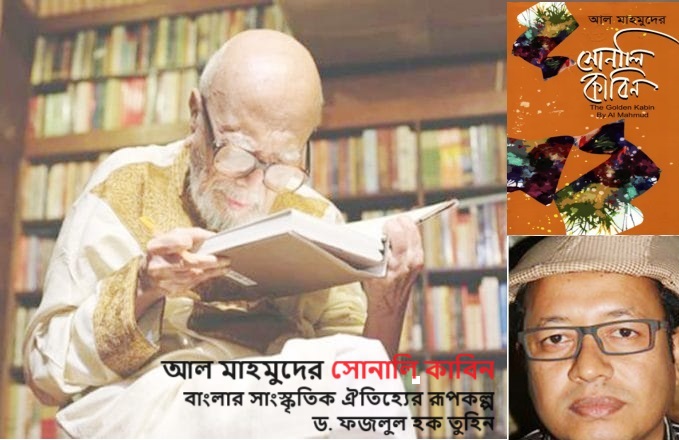

সোনালি কাবিন : বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপকল্প

বাংলা কবিতায় আল মাহমুদের ‘সোনালি কাবিন’ এক অপরিহার্য কাব্য। আধুনিক বাংলা কাব্যে অনন্য সম্পদ। আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অসামান্য রূপকল্প। বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির রূপান্তর ও অন্তর্গত ধারার কাব্য-বিন্যাস। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপ্লবী ইশতেহার। বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে এক বিরল অধ্যায়। ঔপনিবেশিক চিন্তা ও প্রকল্পের বাইরে মুক্তিকামী গণমানুষের মানস-ফসল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে আলোচিত ও সর্বাধিক জনপ্রিয় এই কাব্যগ্রন্থ বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল। অন্যদিকে ‘স্থানিকতা, ঐতিহাসিকতা, নান্দনিকতা এবং এর অন্তর্গত তাৎপর্য ও দ্যোতনা’য় সমৃদ্ধ এ-গ্রন্থের আকর্ষণ বিশ্বব্যাপী পাঠক মহলে ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এ-গ্রন্থের অনেক কবিতা। ২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ‘সোনালি কাবিনে’র পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি কবি ও প্রাবন্ধিক সায়ীদ আবুবকরের অনুবাদে প্রকাশিত হয়। পঞ্চাশ বছর পরও এ-কাব্যের আবেদন ও জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ‘সোনালি কাবিন’ শীর্ষক ১৪টি কবিতা নিয়ে পকেট সাইজ একটি মিনিবুক সম্পাদনা করেন কলকাতার সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫)।

এই সংকলনটিতে লেখা ছিল: সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘মিনিবুক’। মাসমিডিয়ার প্রথম প্রতিদ্বন্দী। আত্মপ্রকাশ : ডিসেম্বর ১৫/৬৯। আল মাহমুদ-এর বাঙলাদেশ। সোনালী কাবিন। বাঙলাদেশের আল মাহমুদ। আবহমান ইতিহাসচেতনা থেকে বন্যবালিকা বাঙলাদেশের প্রতি আরণ্যক তক্ষকের ১৪টি নিশিডাক এই ১৪টি সনেট- বাঙলাদেশের জঙ্ঘা, বাঙলাদেশের কুন্তল, বাঙলাদেশের স্তন, বাঙলাদেশের নিতম্ব ও বাঙলাদেশের গ্রীবা- বিজয়ীর একের-পর-এক ট্রফির মত এই ভূতগ্রস্ত পঙক্তিমালায় তুলে দেখানো হয়েছে।৩৬

‘সোনালি কাবিন’ প্রথম প্রকাশিত হয় গাজী শাহাবুদ্দীনের ‘সন্ধানী প্রকাশনী’ থেকে ১৯৭১ সালে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা অসাধারণ প্রচ্ছদ নিয়ে বের হয়েছিল। কিন্তু বইটি বাজারে যাওয়ার আগে পঁচিশ মার্চের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় কবি একটিমাত্র কপি হাতে ঢাকা থেকে সপরিবারে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারতে পাড়ি দেয়ার জন্য। তবে ‘সোনালি কাবিন’ গ্রন্থটি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হয় আরিফ খানের ‘প্রগতি প্রকাশন’ থেকে আশ্বিন ১৩৮০ সালে; ইংরেজির ১৯৭৩ সালে। দাম রাখা হয়েছিল সাড়ে পাঁচ টাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন যৌথভাবে ড. নওয়াজেস আহমদ ও কালাম মাহমুদ। উৎসর্গ ছিলো এভাবে: ‘শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, শহীদ কাদরী- আমাদের এক কালের সখ্য ও সাম্প্রতিক কাব্য হিংসা অমর হোক।’

পরবর্তীতে বাংলাদেশে বইটি ‘নওরোজ সাহিত্য সম্ভার’ থেকে ১৯৮৮-২০১৮ পর্যন্ত নয়টি মুদ্রণ প্রকাশ পায়।

১৯৬৭-৬৮ সাল ছিল আল মাহমুদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়। ‘সোনালি কাবিনে’র ১৪টি সনেট ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রামে লেখা। সনেটগুচ্ছ ছাড়া এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই রচিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। কীভাবে ও কী পরিবেশে ‘সোনালি কাবিন’ লেখা হয়েছে তার স্মৃতি রোমন্থন করেন কবি:

“মনে আছে, প্রথমে একটানে আমি সাতটি সনেট লিখে ফেলি। এরপর লিখি আরও সাত মোট ১৪টি। কিন্তু পরে অনেক চেষ্টা করেও ‘সোনালি কাবিন’ সিরিজে এই ১৪টির বেশি সনেট লিখতে পারিনি। তখন আমার মনে হয়েছিল, এটা হয়তো কোনো দৈব ব্যাপার। সে সময় চট্টগ্রামে যাঁরা আমাকে থাকতে দিয়েছিলেন, তাঁদের ছিল বইয়ের ব্যবসা। ফলে আমার ঘরটি ছিল বইপত্রে ঠাসা। ঘরের একটু খালি জায়গায় ছিল একটা চেয়ার ও একটা টেবিল। ‘সোনালি কাবিন’ ওখানে বসেই লিখতাম। ওই চেয়ার-টেবিলেই লিখেছিলাম সনেটগুলো। একদিন হঠাৎ-ই লিখে ফেললাম: “সোনার দিনার নেই, দেন্মোহর চেয়ো না হরিণী/ যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু’টি”- এক নম্বর সনেটটি। লেখার পর আমার সে কী উত্তেজনা! ঘরের ভেতরে পায়চারি শুরু করি, নিজের কবিতা নিজেই মুগ্ধ হয়ে পড়ি! একেকটি সনেট লিখতাম আর ঘরের ভেতর পায়চারি করতাম। সেসব মুহূর্তের কথা বর্ণনা করা যাবে না।” ৪০

‘সোনালি কাবিনে’র ১৪টি সনেট বহুমাত্রিক ব্যবঞ্জনায় সমৃদ্ধ। প্রেমকাম, প্রকৃতি, বিপ্লব, সামাজিক-রাজনৈতিক চৈতন্য, ইতিহাস-ঐতিহ্যচেতনা এবং স্বাতন্ত্রিক উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-প্রতীকে হয়ে উঠেছে অনন্য। আধুনিক ভঙ্গিতে কবি-কথক একই সাথে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র ঘোষণা করেন। কবিতাগুচ্ছের মূল প্রবণতা নিয়ে কবি ও শিল্পসমালোচক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর মন্তব্য করেন:

“সোনালি কাবিন: এই দীর্ঘ কবিতার মধ্যে আছে প্রতীকী ভাষণ; নিখুঁত বর্ণনা; আবেগ স্পন্দিত স্তবক; বিচ্ছিন্ন সুন্দর লাইন। অতীতের ব্যবহার তিনি করেছেন অতীতের ভিত্তিতে, প্রতিটি পর্বের স্টাইলের মধ্যে যাপন করেছেন, ফলে অতীত হয়ে উঠেছে এক ধরনের বর্তমান। বর্তমান অতীতকে ইমারতের মতোন গড়ে তোলার জন্য তিনি এক চরিত্র ব্যবহার করেছেন বাঙালি মনোস্বভাবের প্রতিনিধি হিসাবে। ঐ ব্যক্তি বাঙালি, কবি, আবহমান মানুষ, ইতিহাসের মধ্যে হৃদয়ের ইতিহাস গেঁথে দিয়েছেন, জনপদ, শস্য, হৃদয় সবই এক মহাসত্যের বিভিন্ন দিক। আর শব্দ আবহমান, চিরকালীন গ্রামীণ এবং লোকজ। আল মাহমুদের কৃতিত্ব এখানেই।” ৪১

‘সোনালি কাবিনে’র কথা আলোচিত হলেই ‘রূপসী বাংলা’র প্রসঙ্গ আসে- সাদৃশ্য- বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ে। একদিকে এলিয়ট, এজরা পাউন্ড ও ইয়েটসের কবিতার দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছেন; অন্যদিকে অগ্রজ কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠেও আল মাহমুদ প্রাণিত হয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গি ও মানস-গঠনে দুই কবির বৈশিষ্ট্য বা মিল-অমিল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেন সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী।

“জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’র সঙ্গে ‘সোনালি কাবিন’-এর পরিকল্পনার সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। জীবনানন্দ আল মাহমুদকে বহুভাবেই উদ্বেলিত করেছেন ভাষায়, ছন্দে, কবিতার গঠনে, চিত্রকল্পে এবং বহু ভাবনায়। কিন্তু তাঁর মনোগঠনে জীবনানন্দীয় প্রভাব খুব গভীরে কাজ করেনি। খানিকটা বৈপরীত্যই ছিলো বলা যায়। সংসার ও জনসমাজকে প্রবলভাবে ভালোবেসেও জীবনানন্দ তাঁর মনের নিঃসঙ্গ মুখ কখনই আড়াল করতে পারেননি। সমাজ-সংস্কার হয়নি তাঁর সুখের আশ্রয়। অপরপক্ষে আল মাহমুদ জনসমাজেই স্বচ্ছন্দ, সেখানেই তাঁর শান্তি এবং তা দু’দণ্ডের নয়। জীবনানন্দের সংসার খুব সুখের ছিলো না এবং আল মাহমুদ তৃপ্ত পারিবারিক জীবনের অধিকারী- এই ঘটনা দুটি একেবারে নিরর্থক নয় সম্ভবত। কাব্যগ্রন্থ দুটির সুর ও মেজাজ আলাদা। জীবনানন্দের প্রকৃতি সংবেদনা গাঢ়-স্নিগ্ধ, আবিষ্ট, নিবিড়। ‘সোনালি কাবিন’-এ প্রকৃতির সঙ্গে কবির সম্পর্ক শরীর ভোগের তীব্রতার। ‘রূপসী বাংলা’য় আগাগোড়াই মৃত্যুবোধস্পর্শী এক মন্থর বিষণ্নতা। আল মাহমুদের সনেটগুলি অতীত মহিমায় গর্বিত, বর্তমান দুর্ভাগ্যে ক্রুদ্ধ ও ভবিষ্যতের সংকল্পে উদ্দীপ্ত। দুই কবির নারী ভাবনা ও সম্পূর্ণ দু’রকম। বোধ হয় বলা যায়- ’রূপসী বাংলা’ তার রূপ সত্ত্বেও বিষণ্নভাবে না-বাচক। ‘সোনালি কাবিন’ জোরালোভাবে হাঁ-বাচক।” ৪২

এই একটি কাব্য বা কবিতা সিকুয়েন্স একটি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মানস-গঠন ও চৈতন্য, প্রেম ও বিপ্লব, শ্রেণি-সংগ্রাম ও রূপময় প্রকৃতির দৃশ্যাবলি ধারণ করে সমগ্র বাংলাদেশকেই প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জন করে। সেইসাথে কাল বিবেচনায় কবি আবহমানতা ও বর্তমানতাকে একসূত্রে গাঁথেন নিপুন শিল্পীর মতো। কবি ও সমালোচক খোন্দকার আশরাফ হোসেন এ-কাব্য নিয়ে মন্তব্য করেন:

“সোনালি কাবিন একটি বহুমাত্রিক কবিতা। আল মাহমুদের কাব্যখ্যাতির মূল স্তম্ভ এই কবিতাটিতে বিবিধ বৈপরীত্যের সহাবস্থান ঘটলেও বিপ্লবের ঘূর্ণায়িত পিস্টনের প্রাবল্য একে একটি ঈর্ষণীয় সংহতি দিয়েছে। প্রেম ও বিপ্লবের সপক্ষে তাঁর অনুরাগ একই উষ্ণতায় ব্যক্ত, যদিও এই দু’টি প্রধাবনার প্রতি তাঁর মনোভাব অতিসরল ও একরৈখিক। কাবিনবিহীন হাত দু’টি অর্পণ করেও কবি বয়ন করেন প্রতিশ্রুতির অনতিহ্রস্ব তালিকা, গ্রাম্য কিশোরীর লজ্জাবিধুর এবং অসংস্কৃত মনের কাছে হাজির করেন ইতিহাস-লোকবিশ্বাস-নৃতত্ত্ব-রাজনীতির তথ্যভারাক্রান্ত এক জটিল বাক্বিভূতি; কৌমের যৌথসংগ্রামের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন প্রেমাকুল এক ব্যক্তিসত্তা হিসাবেই- যদিও পশ্চাৎপটে আমরা যূথজীবনের কোরাসকে আবছাভাবে দেখি; তৎসম তদ্ভব শব্দের জটিল বুননের মধ্যে অবলীলায় গেঁথে দেন মুসলমানী ‘জবান’ এর নানাবিধ শব্দের ফুল। সরল প্রেমনিবেদন রূপ নেয় ভাষণের; দু’টি ব্যক্তিসত্তার মিলনের মধ্যে সম্ভাবী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা না দেখে আমরা দেখি কামুক এক পুরুষের দৈহিক চরিতার্থতার লালসাময় উচ্ছ্বাস। কিন্তু এতসব বৈপরীত্য সত্ত্বেও ‘সোনালি কাবিন’ একটি আশ্চর্য কবিতা, এ অঞ্চলের কবিতা-ইতিহাসে তুলনারহিত এবং অভিনব। বাঙলা কবিতায় শ্রেণী-সংগ্রাম, বিপ্লব তথা মার্কসবাদের অনুভব এর আগেও প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু একটি দেশের, একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠির মানসিক গঠন, তার মেজাজ, তার আবেগ ও উচ্ছলতায় এতটা সিক্ত হয়ে ওঠেনি আর কোন কবিতা, আর সেই সঙ্গে মেটাতে পারেনি শিল্পের কঠোর দাবি।” ৪৩

আল মাহমুদ সার্বিকভাবে ‘সোনালি কাবিনে’ জীবন, প্রকৃতি, ইতিহাস ও শিল্পের বহুমাত্রিক যোগসূত্র ও ব্যঞ্জনায় এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপায়ণ ও সময়ের চেতনাপ্রবাহ সৃজনে কবি স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র হয়ে যান তিরিশের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পশ্চিমা ভাবাপন্ন আধুনিক ও নাগরিক সাহিত্য থেকে। সেজন্য বিশ^সাহিত্যে এই কাব্য হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে প্রতিনিধি। (চলবে)

* ড. ফজলুল হক তুহিন কবি ও গবেষক, কালজয়ী কবি আল মাহমুদের কবিতা ও কথাসাহিত্য নিয়ে পিএইচডি, শিল্প-সাহিত্যের কাগজ ‘নতুন এক মাত্রা’র নির্বাহী সম্পাদক